【開催報告】2/25~3/4 2024年度 春期インターンシップ体験日記

2025/03/27実施報告

2025年2月25日〜3月4日の7日間、下川町教育委員会のインターンシップを実施しました。インターンシップでは、下川小学校、中学校、下川商業高校の授業に参加したり、居場所づくりを行ったりと様々な活動を行いました。実際の参加者が期間中に撮影した写真を交えながら7日間の様子を紹介します。

<インターンシップ参加者>

(左上から)

1.遠藤 太一 札幌大学 経営学専攻 2年

2.柳本そら 北海道教育大学旭川校 生活・技術教育専攻 3年

3.貝塚 みづほ 名寄市立大学 保健福祉学部 2年

4.峯田 彩羽 新潟大学 経済科学部 2年

(左下から)

5.北川 愛花里 旭川市立大学 経済学部 3年

6.仲村渠 彩香 北海道大学 教育学部 2年

7.田中 碧 広島大学 教育学部 3年

<活動スケジュールと内容>

2月25日 居場所づくり 学習スペース➀

2月26日 下川小学校6年議会発表

2月26日 下川商業高校1年センパイ進路トーク

2月26日 居場所づくり 学習スペース➁

2月27日 下川の人ツアー

2月27日 居場所づくり スキー場➀

2月28日 冬の森ツアー

2月28日 下川小学校6年議会発表振り返り

2月28日 居場所づくり スキー場➁

3月1日 居場所づくり スキー場➂野外、屋内

3月3日 下川中学校1年センパイ進路トーク

2月25日(火)15:30~17:00

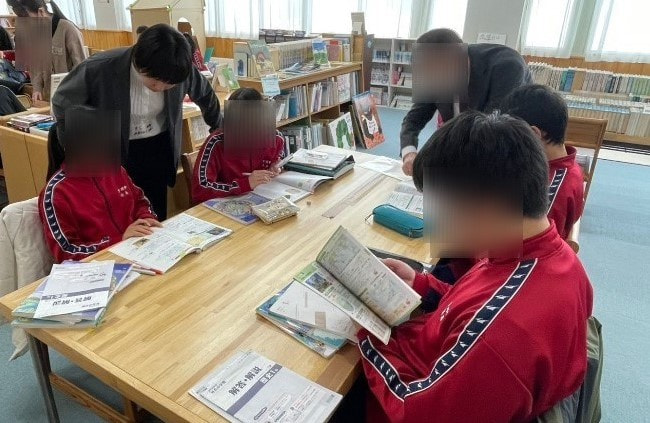

居場所づくり@下川中学校図書館①

最初の活動は、下川中学校での居場所づくりでした。

テスト前学習スペースとして行い、分からないところを一緒に考えたり大学生が教えたりしながら過ごしました。

やりたい教科を持ってきて解いているうちに困ったら大学生に聞くという生徒もいれば、

一緒にお話しつつ手元にあるワークを進める生徒もいたり、それぞれのやりたい形で自習できていました。

大学生がいつもより多くいることで自習から意識がそがれてしまう子どもがいることも事実でした。ただ、それを無理やりにでも自習に戻すべきなのか、脱線しても休憩してもう一度仕切りなおすのかなど、悩んだ学生が多かったです。子どもたちのための居場所であるため、何が子どもたちのためになるのかを考えなければならないと実感した居場所づくりでした。

(柳本そら)

2月26日(水)9:00~10:00

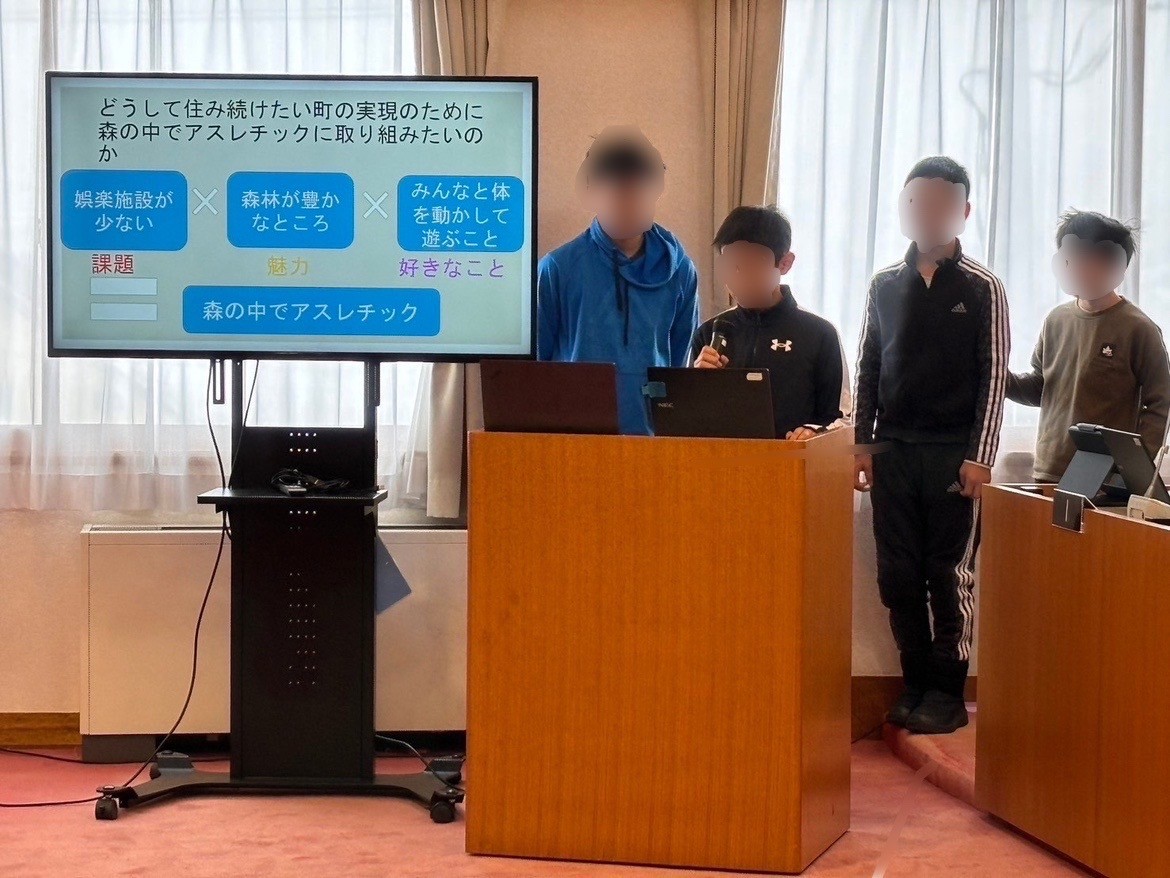

下川小学校6年生議会発表@下川町役場

活動2日目の午前は、下川小学校6年生の議会発表を傍聴しました。

児童たちは、総合的な学習の時間で「下川がずっと住み続けられる町であるために」をテーマに、班ごとに提案を考えてきました。具体的な提案の内容としては、除雪ボランティア、森の中でのアスレチック、漫画喫茶、給食レシピ本作成、冬のスポーツ大会の5つがありました。

印象的だったのは、児童たちが自分の好きや得意を活かして、下川町のための活動を考えてい点と自分たちの提案を実現するために、具体的な日時や場所、どのような大人に協力してもらうのか、などを示していた点です。児童たちは、私の想像以上に提案を実現するために何が必要か考えており、その思考力に驚かされました。

また、大人が児童の提案を現実的な目線で捉えている点も印象的でした。議会発表をお聞きになっていた下川町の大人の方々が具体的に考えられている点を褒めつつ、実現に近づくための改善点を大人の視点から真摯に伝えていました。このような大人の子どもに対する向き合い方は、児童たちが自分の考えが尊重されていると実感し、今後も自分がやりたいことを探求していくために必要だと考えました。

(仲村渠彩香)

2月26日(水)14:25~15:15

センパイ進路トーク@下川商業高校1年生「ビジネスコミュニケーション」

2日目の午後は、下川商業高校1年生のビジネスコミュニケーションという授業内で「センパイ進路トーク」を行いました。大学生各自が、自分の人生チャートを作成し、これまでの人生について語ったり、日々の生活、進路選択や進学などの経験から大事にしている考え方を伝えたり、大学生活や一人暮らしなどそれぞれの日常などについて紹介しました。

先輩の大学生の話に耳を傾け、「なんでこの分野に興味を持ったのか」「大学って行った方がいいですか」など、考えながら質問しながら聞いてくれる姿勢がうれしいと感じました。

今回の「センパイ進路トーク」を通じて、高校生にとっての学びだけではなく、私たちも自分のことを分析し自己理解を深められた時間だったと感じました。

(峯田彩羽)

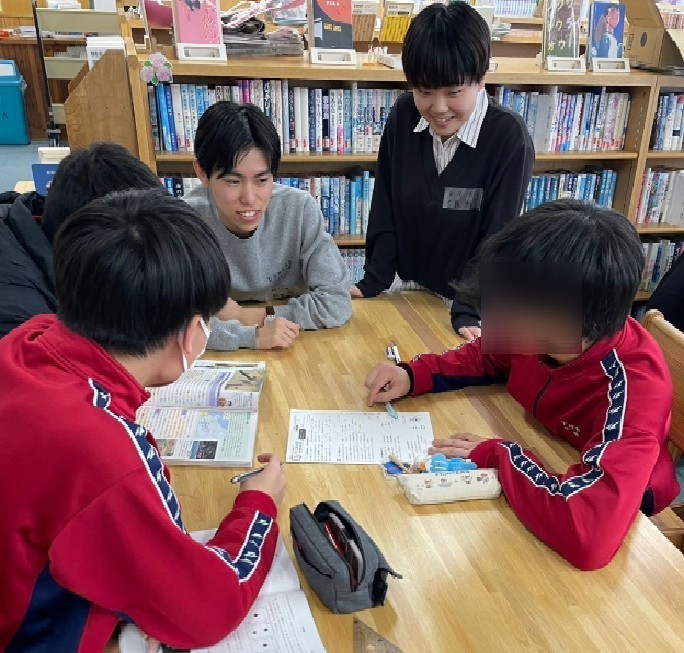

2月26日(水)15:30~17:00

居場所づくり@下川中学校図書館②

定期テスト前日ということもあってか、1回目の学習スペースよりもたくさんの生徒が自習に来てくれました。2回目に合う大学生とは打ち解けた雰囲気で「今日何やるの?」「昨日言ってたとこできそう?終わってる?」など会話が弾んでいました。

前回の反省を生かし、学習に意識が向くような声の掛け方や伝え方などの工夫もよく見られ、賑やかな場面も集中する場面もありつつ、大学生がいる学習スペースとして良いものだったと思います。

2回の図書館での居場所づくりで感じたことは、お互いが精神的にオープンでいられる環境づくりが大切だということです。一緒に話しながら「今日はどの教科でここが分からなくて」という話や「明日のテストは何が出そうかな」という話が気兼ねなくできる環境があることが子どもたちにとってあたかかい場所であるのかなと思いました。子どもたちを迎え入れる学生や大人たちがオープンでいることを大切にしていきたいです。

(柳本そら)

2月27日(木)9:30~12:00

下川の人ツアー@ぐるっとしもかわ大石さん(みくわの森、OTOCOFFEE)

下川の人ツアーでは、最初に下川町でどさんこ馬の「ハナちゃん」と自給自足の生活をする小峰さんにお会いしました。今回は、ハナちゃんに乗せていただいたり、ハナちゃんにつけられたロープを持ちながら一緒に歩く引馬体験をさせて頂いたりしました。

特に、引馬では、ハナちゃんに寄り添いつつも、自分の意思やいけないことはいけないと伝えることも必要です。これは人間同士のコミュニケーションでも同様で、相手に寄り添いつつも、自分の意志を伝える姿勢が大切であるということを学びました。

次に下川町でWebデザインの仕事とカフェ「OTOCOFFEE」を兼業している尾藤さんにお会いしました。

尾藤さんは、下川町のまちづくりをデザインの仕事で支えたいという気持ちから、5年前に下川町に戻ってきたそうです。改めて、下川町は様々な人たちに支えられてできている街だと感じました。

(貝塚みづほ)

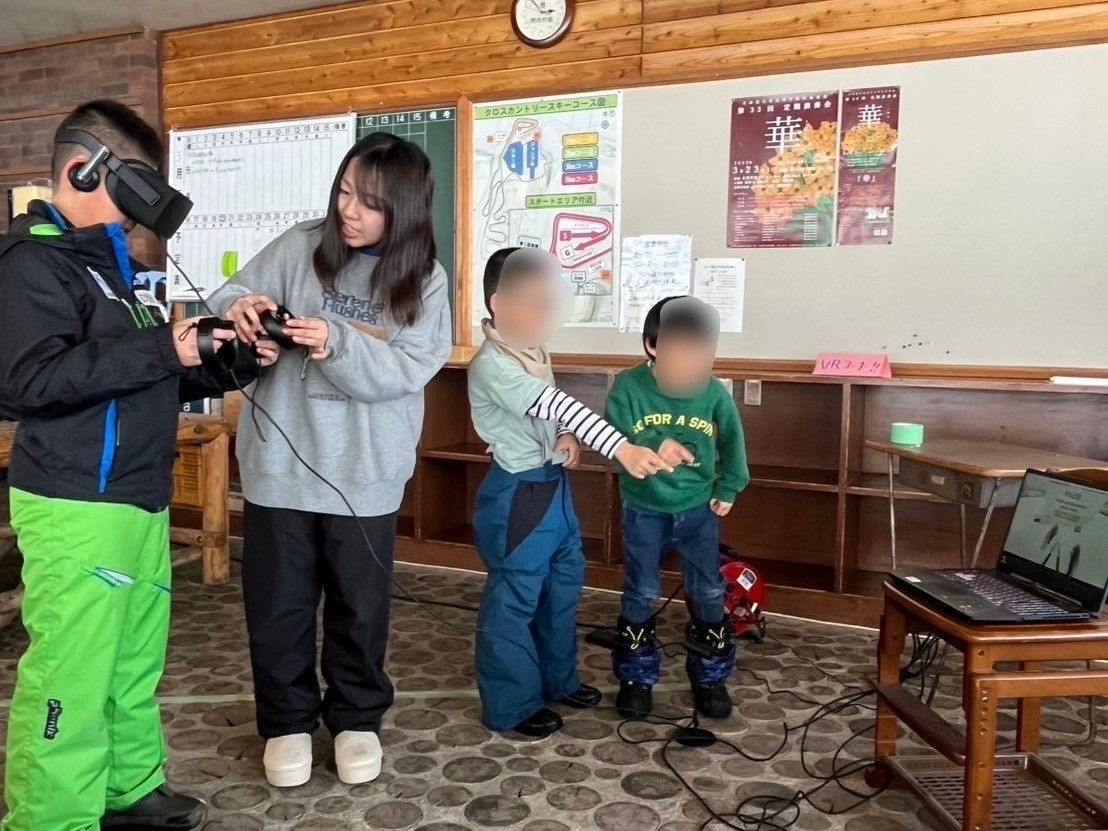

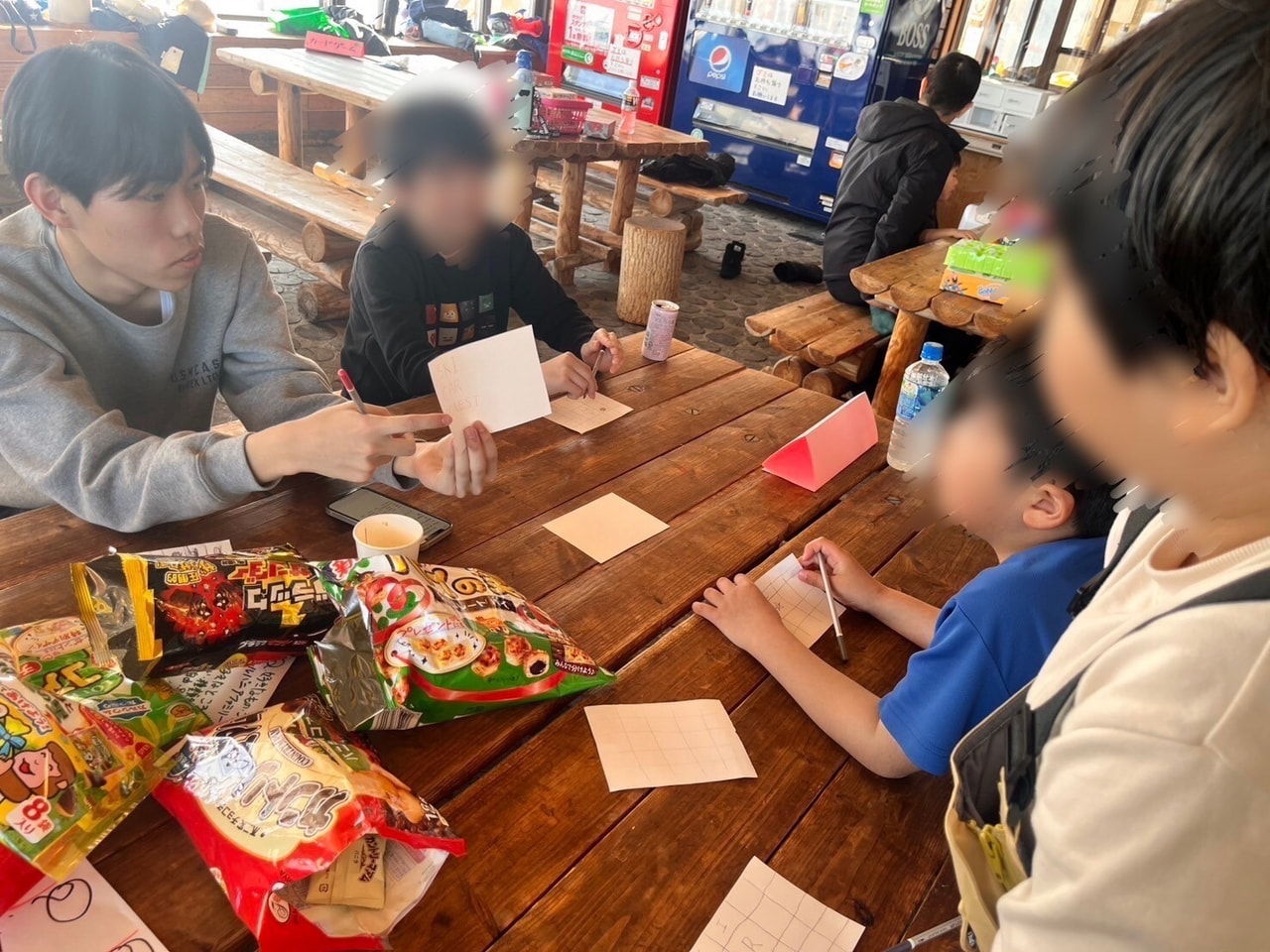

2月27日(木)15:30~17:00

居場所づくり@下川スキー場ロッジ➀

3日目の午後は、下川スキー場にて一回目の居場所づくり企画でした。

初回なため、各企画ブースのポップを作成したり、それを手作りしたり、ルールを覚えるため、実際に大学生でボードゲームを楽しんだり、子供たちがくるまでの間、各自準備をして過ごしました。

しばらくして学校帰りの小学生が3人来てくれました。大学生とカードゲームをしたり、元気に外でそり遊びをしたり、一緒になって遊ぶことができ、私たちも楽しい時間を過ごしました。

最も人気だったのはVRでのスキージャンプ体験。仲良く交代しながら遊ぶ下川っ子の様子が印象的でした。

(峯田彩羽)

2月28日(金)9:30~11:30

下川の森ツアー@のらねこや藤原さん

町から10分ほど、森のガイドをしていただける藤原さんとともに冬の森ツアーへ出発。普段触れ合うことのない自然と触れ合う・大体の人が初めてのスノーシューにワクワク!歩き始めると動物の足跡を発見、けんけんぱのような足跡はウサギの足跡だそう。ほかにも動物の痕跡をいくつも見つけることができました。スノーシュー体験が終了しようとしたとき鳥の鳴き声が!キツツキの仲間であるクマゲラを発見、森の中にいると鳥の鳴き声まで分かってしまうのかと大学生たちは驚いていました。

林業分野の木の説明については第一次産業が好きな私にはとても興味深い内容でした。下川町では森林環境教育が小学校から組み込まれているので子供たちの感受性が育まれるところにとても良さを感じました。下川町が自然豊かであること、林業が盛んであることからこの森林環境教育は存続してほしい、また、何か関われることはないかと考えるような体験でした。

(遠藤太一)

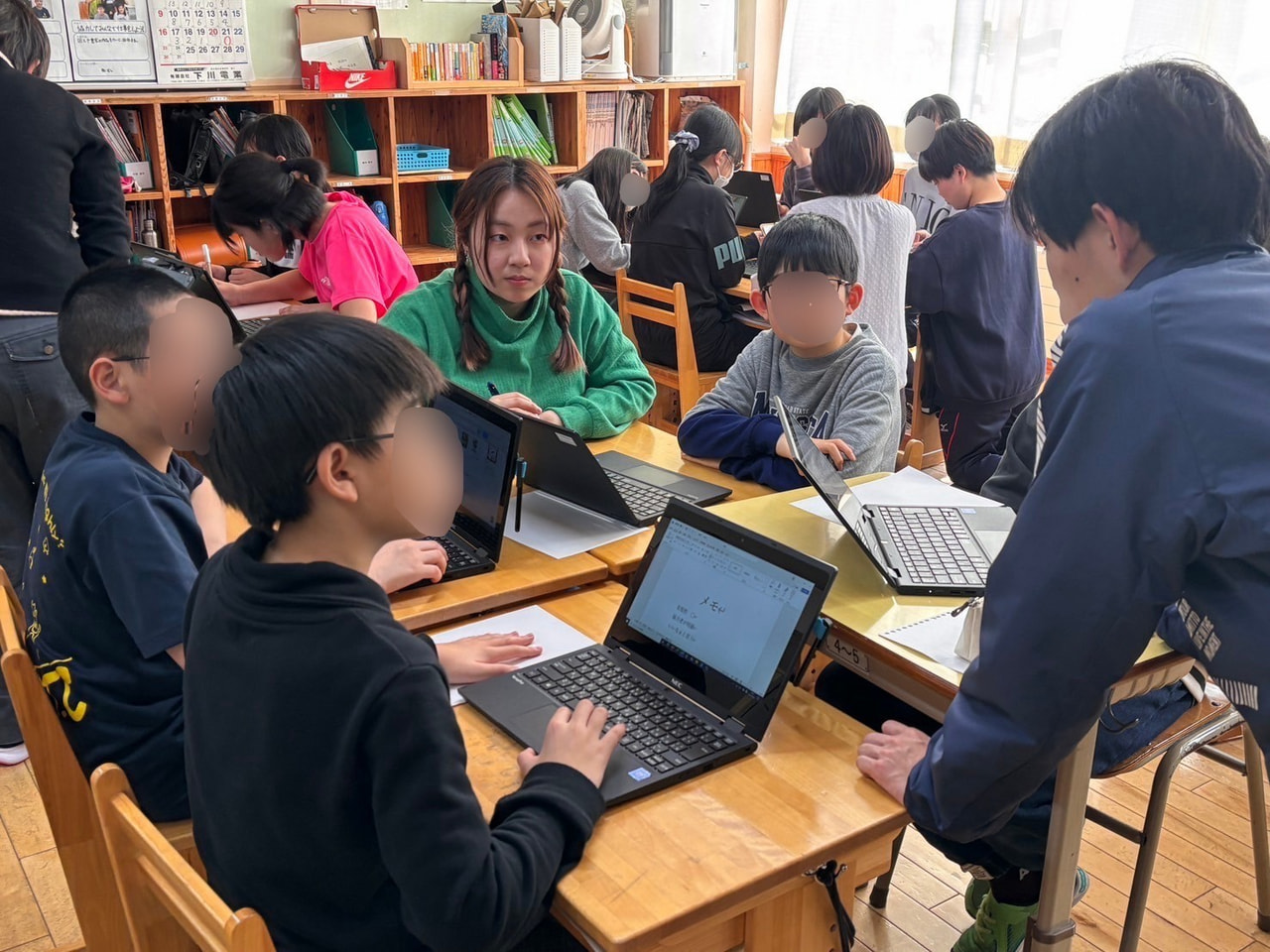

2月28日(金)13:00~15:00

議会発表振り返り&ブラッシュアップ@下川小学校

4日目の午後は、2日目に行われた下川小6年生の議会発表を振り返る授業に参加しました。前半(5時限目)は各班にアドバイスする時間、後半(6時限目)はそれぞれの活動をさらに進める時間でした。大学生の話をよく聞いてメモを取ったり、聞いた意見について仲間と話し合ったり、自分たちの力で実際に作業を進める姿に改めて探究活動に向かう真剣さを感じました。また、インターン生たちも各班の提言の実現に向けて真剣に向き合いながらアドバイスしたり、作業の手助けをしました。

時間やお金などの問題もあるかとは思いますが、どれも本当に素敵な提言だったので、中学生になってからも活動を続けてほしい、と心から思っています!がんばれ!!

(田中碧)

2月28日(金)15:30~17:00

居場所づくり@下川スキー場ロッジ②

2日目のスキー場ロッジの居場所づくりでは初日の反省を踏まえて、子どもの「やりたい」を尊重してあげることが何よりも重要だと感じ、子どもに対して適した人数でリスクを考えながら遊べたのではないかと思います。冬のシャボン玉や初めてのVRは笑顔で楽しんでくれたので子どもから元気をもらえた気分になりました。

翌日が1日中居場所づくりということもあり、大学生も翌日に向けた調整ができていました。反省会も、何が足りなかったか・準備するべきことはないかと対策を練ることができて良い時間の使い方でした。

(遠藤太一)

3月1日(土)10:00~17:00

居場所づくり@下川スキー場ロッジ(屋外)③

ロッジの外ではNPO法人森の生活、きっず運動サークル「しもかわっこ」とコラボし、未就学児から中学生まで多くの子どもたちが遊んだり食べたり薪割りをしたりしました。

下川ではおなじみ(!?)子どもたちが学校でつくったソリ(made by米袋)を持参してソリ遊び!ちょっと高いところに行ってみたり、滑り方を工夫したり、ソリひとつでいろんな楽しみ方があるなあと感心...。

焚火の火でマシュマロとウインナーを焼き、それぞれスモアとホットドッグにしていただきました!小さな子も自分でマシュマロやウインナーを焼いて食べていました、自分で焼くって楽しいし美味しいね。笑顔あふれる素敵な空間になりました。

(田中碧)

3月1日(土)10:00~17:00

居場所づくり@下川町スキー場ロッジ(屋内)③

屋内では「スキージャンプVR体験」「折り紙&おえかき」「カードゲーム」「英語であそぼ」「おやつ作り」といった各ブースに分かれて、子どもたちと遊びを通して交流を行いました。特に「スキージャンプVR体験」がとても人気で、子どもたちは自身の記録を競い合い、何度もチャレンジしていました。

14時からの「おやつ作り」ではたこ焼き機でホットケーキを混ぜるところから子どもたちが交代しながら行い、たこ焼きの形をした丸いホットケーキを完成させました。「(ホットケーキの中に)チョコ入ってて美味しい」「コップにたこ焼き書いた!」と各々伝えたいことをまっすぐに私たち学生に伝えてくれて心が温まりました。

折り紙作りでも学生が子どもたちに雪の結晶やドレスの作り方を教え、カードゲームでは騙し合いやスピード勝負、学生企画である「英語であそぼ」や「レクリエーション」でも笑顔が絶えることなく共に同じ空間で遊びを楽しみました。

また、開催にあたって前日に懸念していた学生の役割分担や子どもたちの危険の管理について、当日は柔軟に対応することができ学生たち自身が連携して動けました。外に子どもたちが多く行きそうなときは声をかけて学生が多く外へ行く、中のブース担当を代わりに請け負うなど自主的に役割を分担していたため大きな怪我もなく居場所作りを終えることができました。

下川町の居場所作りにおいては子どもたちの自主性、自由な発想を尊重しています。今回は実際の居場所作りに参加させていただき、大人たちがすごく広い視野で子どもの自主性を重んじて見守っていると感じました。

(北川愛花里)

3月3日(月)10:40~13:00

センパイ進路トーク@下川中学校1年生「大学生とのカタリバ」

活動6日目は、下川中学校の1年生の総合的な学習の時間の授業に参加しました。この授業では、生徒が授業の司会進行や大学生に教室の移動案内などを行ってくれました。全体で大学生の自己紹介と流れの説明を行った後は、大学生2名と中学生2〜3名でグループごとに交流を行いました。

生徒が「みらいプランシート」を用いて、自分の将来の夢やそれに向けたチャレンジや具体的なアクションを発表してくれました。その後に、大学生が「センパイ進路トーク」で自分の進路選択やキャリアプラン、これまでの経験を踏まえて大事にしていることなどを話しました。

生徒の感想としては、「自分と好みが合う人を見つけてコミュニケーションを取ってみる」「人と関わる仕事に就きたいので、クラスでの係活動を頑張る」「とりあえず色々チャレンジしてみて、選択肢を広げる」などがありました。色々な場所から来た大学生の話が、生徒たちが将来を考える際の視点を増やすきっかけになれば良いと思います。

センパイ進路トークは、自己分析を行う良いきっかけとなりました。自分のこれまでの進路選択や経験を振り返り、自分の価値観を認識することができました。また、他のインターン生の発表を聞くことで、自分とは違う進路選択やその人が重視していることを知ることができ、自分自身の視野を広げることにも繋がりました。

授業後は、中学生と一緒に給食を食べました。給食のメニューは、バンバンジー、えびしゅうまい、花ご飯、すまし汁、三色花ゼリー、牛乳でした。とても美味しかったので、えびしゅうまいをおかわりしました。美味しいことに加えて、多くの食材が使われており、栄養バランスも意識されていると感じました。

(仲村渠彩香)

インターンシップに参加して感想&次期インターン生へのメッセージ

・地域のことや、地域の中で学ぶ子どもたちの実践を知ることができます。

・下川の森・街・人に出会える期間になります。学生とも話す機会が沢山あるし、子どもたちから学ぶことも多くです。

・専攻が教育に関係がなくても絶対に楽しめます。 新たな自分が知れると思います。

・自分が如何に世界を知らないか実感した一週間でした。「知らない」だけで様々な可能性が潰されること、既に潰してきてしまったことを痛感しました。

・同じ北海道の、しかも地元より小さい町なのに行っている取組は目新しくも時代の流れに沿っていて、将来私が教員として働きたいと考えている地元でも同じことができたらいいのに!と何度も何度も心から思えるような、教育的視点から見ても素晴らしい町でした。

・目的も目標も育った環境もバラバラの7人が集まり、活動や対話を通して結束を深め、最後には熱い議論を交わすまでになる……こんなことになるは私は全く想像していませんでした。下川町も下川町の人も、今回のインターン生みんなのことも大好きになりました。

・地域共育だけでなく、下川町のまちづくりへの姿勢という面も学ぶことができます。このインターンシップは、下川町の美味しいものを食べたり、下川町の自然や暮らしを知ったりすることが出来るのがよかったです。

・教育関係への就職を考えていない人こそ、教育の姿勢を理解するきっかけになり、将来、仕事などで教育と連携するときにこの経験が役立つからと思います。

・居場所づくりやセンパイ進路トークなどで子どもたちと接しつつ、人ツアーや森ツアーで、下川町の大人が教育についてどのように考えているのかを知ることができました。

・いつもとは違う場所で普段は関わることのない学生と下川町の掲げる地域共育に携わることが、子どもたちにとっての居場所とはなんなのか、地域における居場所の機能の違いについてより深く考察できるのではないかと思います。下川町では子どもたちがのびのびと生きられる場所、という居場所としての機能が強く感じました。違う視点を持って取り組むことで地域で居場所をつくる重要性について、もっとより良い方向に学びに繋げていける体験だったと思います。

次回は2025年夏に実施予定です。