地域共育に関わる多様な取り組みを

インタビュー形式で紹介します。

子どもたちとともに考える、小中一貫の教育目標ができるまで

2025年から、下川町では施設分離型小中一貫校がスタート。小学校と中学校が連携し、連続的な学びを充実させようという目的で先生たちの行き来や子どもたち同士の交流が始まっています。

下川町では以前から、地域住民と学校現場が連携をしながら下川町地域共育ビジョンの策定をしたり、授業を作ったり協働を続けてきました。2025年度は、小中一貫の9年間の教育目標をともに考え、言語化を目指します。けれど、今までのプロセスと少し違うのは当事者の声を適切に反映させるため、議論の場に子どもたちも参加するということ。

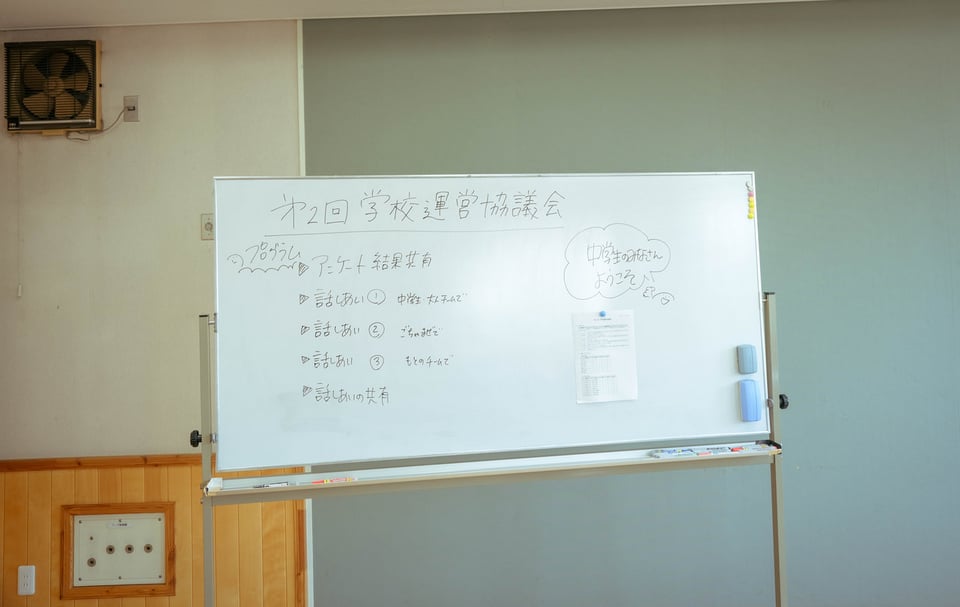

新たな取り組みではありますが、現場の先生や生徒たち、そして地域が一体となり、どんな学校を作っていくか改めて考えてみるチャンス。この好機をよりよい学校づくりに活かすため、まずは先生同士の課題意識や想いを共有するため、7月25日に小中の先生が一堂に会する下川小中一貫委員会が行われました。

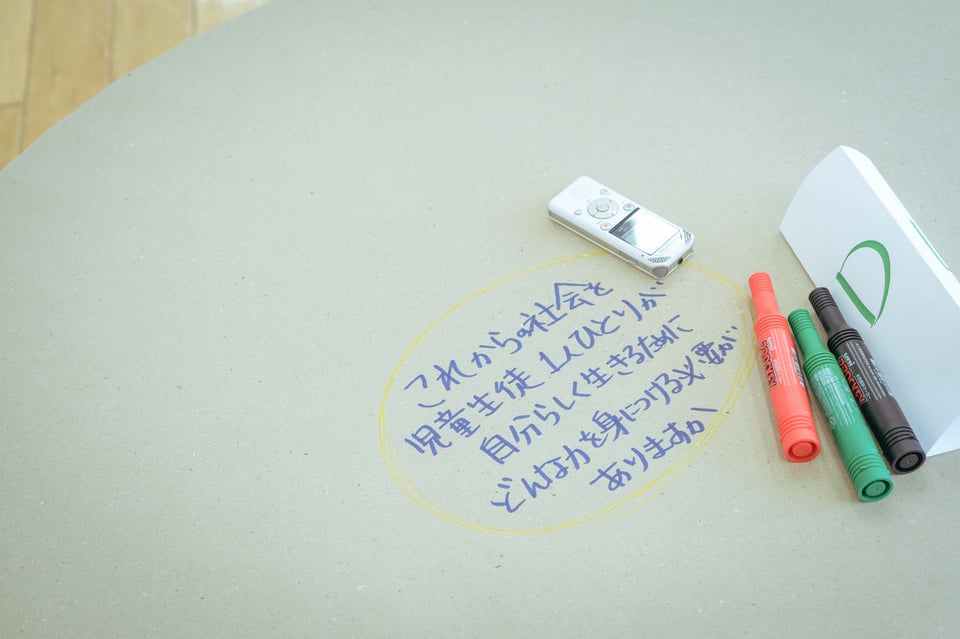

先生たちのみ参加した下川小中一貫委員会の後は、7月29日に下川中学校の生徒数名を交え「これからの社会を児童生徒1人ひとりが、自分らしく生きるためには、どんな力を身につける必要がありますか?」という問いについて話し合いました。

中学生を交えた時間では、世代を超えた意見交換に、お互い新たな発見があったようです。

一番身に付けたい「コミュニケーション能力」。その中身とは

この日は、中学校生徒会と学年委員から6名が参加。事前におこなった小中学生へのアンケートを元に、学校運営協議会の委員である地域の方々とともに集まりました。

事前に中学生に取った「これからの社会で生きていく上で、どんな力を身につけたいか」という問いに対するアンケートの結果をもとに、それぞれのグループで話し合います。アンケート結果では「情報リテラシー」「自分で考えて行動する力」などに加え、「コミュニケーション能力を身に付けたい」という回答が一番多く見られました。

「コミュニケーション能力って一体なんだろう?」という問いを起点に、それぞれのグループからは「自分の意見を言えること」「人の話を聞けること」「柔軟性」「個性を認められること」などの意見が聞こえてきました。さらにAIによる情報のやり取りが今後ますます増えてきたり、パソコンやスマートフォンなどの端末を介した会話(チャットやアバターなど)の場面も日常になってきていることから、だからこそリアルな人同士の会話や関わりが大切だという声も聞かれました。

特にコミュニケーション能力の話題から、優しさ、個性、自分らしさ、などのキーワードに視点が広がり「個性を認めるためには心の広さが必要で、広すぎても他者に共感・順応しすぎてしまったり、狭すぎても意固地になったりしてしまうから良くない」「苦手なことを克服する必要はないのか、もしくは少し無理をしてでも向き合うべきか」「失敗とは何か」など時には哲学的なテーマに及びながら、それぞれの意見を交わしました。

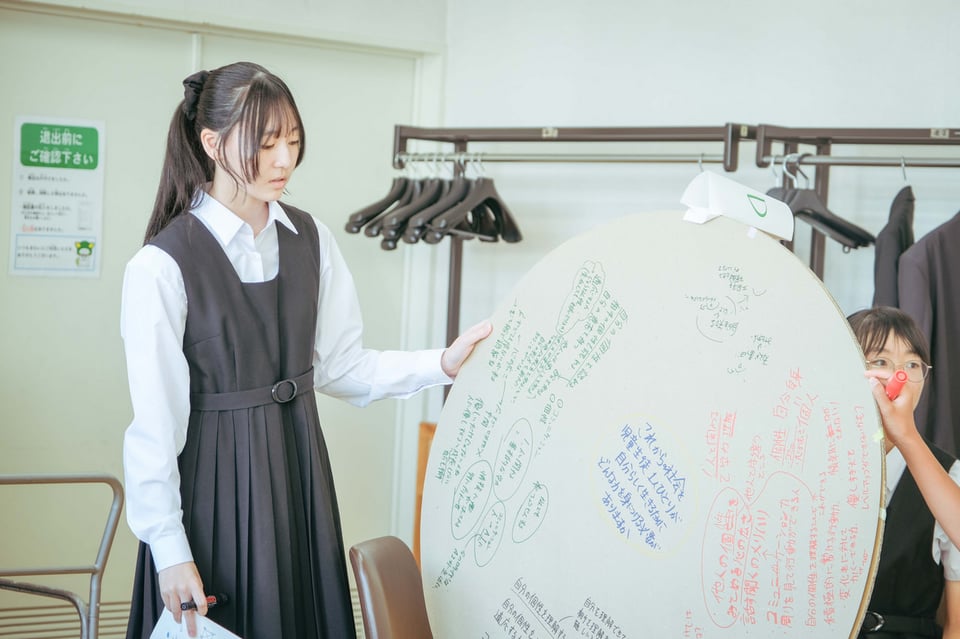

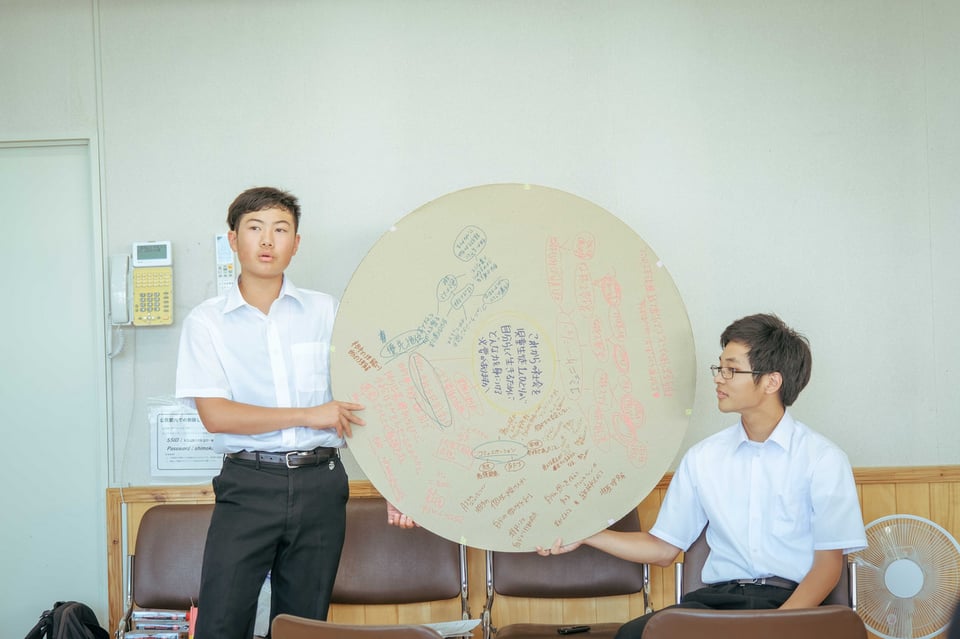

最後に、それぞれのグループ内で話し合われたことや、グループ外の人たちとのディスカッションで出た意見を発表し、全体で共有しました。

多世代での議論、みんなどう感じた?

学校の教育目標を、学外の人も交え世代を横断して話し合いながら決める取り組みは、下川町でも初めて。学校運営協議会のメンバーである2名の地域の方と、当日話し合いに参加した中学生2名に、それぞれ感想を伺いました。

「最初、大人だけのグループでスタートしたときは中学生が考えるコミュニケーション能力とは何なのか知りたいねと話していました。実際に話してみたら、積極的に人と関わることがコミュニケーション能力が身につくことに繋がると思うと言っていて。あとは、自分を認めることで、他の人も認められる、個性を尊重したいと話していた印象です。

小中一貫になることは、子どもたち自身が一番関わる立場だから、中学生自身が意見を行ったり、話し合える場にいたりするのはすごくいいなと思います。同じ場でなくても、小学生の意見も聞いてみたいと思いました」

「何をコミュニケーション能力と定義できるかを話し合っていた際、相手の求めている球を投げるのは、ある種の能力でもあるけど何も進まないこともあるという話題になりました。今回、中学生と話していて、こちらが納得する意見が多かったから、もしかしたら気を遣っていたかもしれないと感じたんです。相手を想って発言する姿勢も一種の優しさやコミュニケーション能力と言えると思いますが、もっと意見がぶつかったり、違うと思ったことを素直に言えたり、忖度のない場になるとより良いのかなと思います。

あとは、こうして地域や先生、子どもたちも巻き込みながら議論していくやり方が、先生たちが異動しても変わらず続くといいなと思います。先生方も地域の人たちも、日々の業務でいそがしいと思うのですが、下川くらいの人口規模の地域だからできることだとも思うので」

相手を知るために、まずは自分を知りたい

「大人と話をする機会は普段なかなかないので、貴重な時間でした。僕らは生徒会に所属していることもあって、いろいろな人がいる場に積極的に出ていきますが、学生の中にはそれが苦手な人や興味がない人もいるので、そういう人たちの意見も聞ける場があるといいなと思います。年齢の幅が広い人たちとの会話には『失敗をこういうふうに克服した』とか『こういうことに挑戦した』とか、今のうちに聞けることが多いと思うんです。その話を参考に、自分の人生にも役立てたいですし、今後社会に出て活かせるコミュニケーション能力にも影響すると思います」(虹翔さん)

「個性の話をした時に、コミュニケーション能力は個性を認める力だという意見が出ました。でも相手の個性を知る前に、まずは自分のことを知ることから始めたいなとも思います。自分のことが分からないと、相手を知ることもできないと思うから。今回の会議を通じて、中学生同士で話した内容では出てこなかったような知識や、周りの考え方の深さを知れたことが楽しかったです」(愛美さん)

学校教育は、正解がない分、いくら議論してもしすぎることはありません。さらに世代を横断した議論を重ねることで、教育現場のあり方も変わる可能性があります。どんなゴールに向かうのか、トップダウンではない形で決めるプロセスは時に忍耐が必要ですが、多くの人にとって自分事になり、絵に描いた餅ではなく息の長い目標になることでしょう。